Seesaw Head System

シーソーヘッドの工夫を紹介します。

まず、このヘッドの印象はフラッピングヘッドで苦労したトラッキングズレが改善されて

います。この点はいいのですが、ノーマル発泡ローターを使用した上空飛行時に

ピッチングが出ます。これはフラッピングヘッドよりも劣る部分です。

EH121ローターヘッド部分のマストが入る穴が長穴になり、ローターヘッド取り付けビスを

支点にシーソー運動する場合があります。この状態は重めのローターを使った時

スタート時点では振動及びトラッキングズレは無いのに上空飛行を終えホバリングした

時点で機体に振動が出たり、トラッキングがずれたりします。(下記を参考にしてください)

☆うまく使いこなせば、手間のかからないヘッドだと思います。

このヘッド一番のウイーク‐ポイントは、ここだと思います。写真のEH-121ローターヘッド

は新品ですが矢印①のように②を支点にシーソー運動します。また、取り付け用の

2x15mmビスを強く締めると、部品が変形して、マストが入る穴が長穴になってしまいます。

(ペットボトルのフタを指で押すと円形が変形するのと同じ)

こうなってしまうと、更にシーソー運動を助長します。これによる不都合は、飛ばすたびに

機体に振動が出たり、トラッキングがズレたり、上空飛行から戻ってきたら振動が出たり

します。取り付けビスを強く締めると、機体自体が自然に元に戻す事は出来ません。

①解決策としては、ビスを強く締めない。(必ずナイロンナット又はネジロック剤を使う)

②マストとローターヘッドをエポキシ接着剤で接着する。(隙間を無くす)

③マストを加工する(①と併用) 下をご覧下さい。

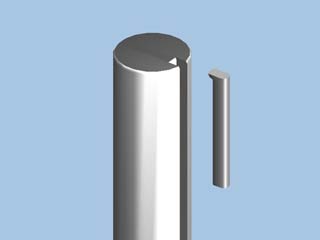

EPコンセプトのマストにはこのような溝があります。ピッチロッドが入る溝ですが

この部分がシーソー運動を助長する1つです。ただシーソー運動するのではなく

左右の運動量が、この溝のお陰で?違います。ここを何とかしないといけません。

マストにローターヘッドを取り付け、下から覗いてみると分かりますが、明らかに隙間が

有ります。この削ぎ落としで出来た隙間を、埋めなければなりません。簡単な方法は、

エポキシ接着剤をこの部分だけに流し、固まったら、カッターで成型する方法が有ります。

確実な方法は次をご覧下さい。

ご覧のように、ホームセンターなどで売っているアルミ棒(細い物)を写真の様に

加工して、はめ込みます。

せっかく作るのですから、ノギスなどを使い、本体とピッタリ合い、円の直径も同じに

しましょう。

更新 07.01.18

この加工が面倒な方はこちらの写真の様に、アルミテープを貼るだけで同様の効果

が有ります。テープを貼る場合はEPコンセプト独特の溝を覆う幅でなければ効果が

有りません。

写真の加工した部品は汚いですが、撮影の為に5分ぐらいで作りました。(^^ゞ

この状態で、新品のEH-121ローターヘッドを差し込んでみると、シーソ運動しません。

後は、軽く瞬間接着剤を流し固定してもいいでしょう。(私は、挿して有るだけです)

※この加工は旧フラッピングヘッドにも有効です。

更新 07.01.18

この加工が面倒な方はこちらの写真の様に、アルミテープを貼るだけで同様の効果

が有ります。テープを貼る場合はEPコンセプト独特の溝を覆う幅でなければ効果が

有りません。

私は、写真の様に、上記の加工をした後、水道用のシールテープを使い完全に隙間を

埋めています。

ここで注意ですが、上記の加工をしないで、シールテープだけで済ますと、溝の方に

ヘッドの軸がよってしまう場合があります。そうなりますと、振動が出ます。

最後に、取り付け用の2x15mmビスは、強く締めません。(必ずネジロックをして下さい。)

通常この軸がずれると、ミソスリが出ますが、このヘッドは出ないようです。ローター回転

が低いと出ますが、通常回転では、振動が出るだけです。しかし、ローターグリップを

前引きにすると(正デルタスリー)ミソスリが出るようです。

06/02/15(更新)現在正デルタで飛行していますが、ミソスリの兆候は有りません。

ピッチコントロールバー部分も、素組みではガタが有ります。

シムなどを使いガタを少なくします。

シーソー部分も、シムなどを使いガタを少なくしています。私はベアリングを入れています。

☆ダンパーゴムに見慣れない物が付いていますが、今後の実験材料です。(^^♪

機体の調子が良くなると、次の課題は上空直進飛行時のピッチングですね。

機体の調子が良くなると、次の課題は上空直進飛行時のピッチングですね。

(ノーマル発泡ローター使用時)

とりあえずダンパーゴム(オーリング)を硬くして、様子を見ます。

私は、100円ショップなどで売っているアルミテープを使い、写真の様にダンパーゴムが

入る部分の内側外周に3mm幅に切ったアルミテープを貼り、バンパーゴムが入る穴を

小さくしています。アルミテープを重ねて張れば、硬さが調節できます。

張る部分はクリーナーを使い(プラスチックを侵さない物)油分を取りましょう。油分を

取らないと剥がれます。

この改良でも多少ピッチングはあります。しかし、舵の利きも良くなりますのでお勧めです。

※初心者の方は、やる必要はないと思います。

ローターグリップ部分の工夫です。この部分も素組み状態では赤い矢印のように多少

クリアランスが有り、スピンドルシャフトが左右に動くと思います。この隙間を利用して、

下のような工夫をしいます。

※ローターグリップがズレるのではなく、スピンドルシャフト自体のズレです。

☆スピンドルシャフトとダンパーゴムには、少しグリスを塗っています。

(セラミックグリスとか、モリブデングリスとか・・・。)

ローターグリップ内に入るベアリングの間に4φのシムを入れています。厚さはその都度

ローターグリップ内に入るベアリングの間に4φのシムを入れています。厚さはその都度

調整してください。厚みが多いと、ダンパーゴムを潰して飛行に良くない状態になるかも

しれません。バンパーゴムを潰さない厚みを見つけてください。

この工夫で、多少ですがベアリング同士の間が開くことによって、グリップの軸ガタも

軽減できます。

グリップにベアリングを入れた時、簡単に入り、ガタが有る場合は、予めローター

グリップのベアリングが入る部分に薄く瞬間接着剤を塗って、完全に硬化してから

ベアリングを入れています。あまり瞬間をつけすぎると、ベアリングは入りませんので

気を付けて下さい。 これらの工夫で、トラッキングズレやローター停止寸前の振動を

解消できるかもしれません。(瞬間接着剤によっては素材を侵すかも知れません)

最後にスタビライザーコントロールロッドはご覧の通り、少し曲げています。

これは、複合舵を打った時、ミキシングアームにボールエンドが当たるためです。

普通に舵を切るなら問題は無いようですが、機体をチェックしてみてください。

以後、何か発見があったら随時更新します。(^^ゞ

更新07.01.18

現在2号機のヘッドは写真の様にシーソーヘッドを使っています。このヘッドは説明書

通りに組み立てた場合、高速水平飛行時にピッチングが起きてスピードが上げら

れないのが悩みの種でした。しかし色々改良をしていくと、ほぼ満足のいく性能が出る

様になりました。(ローターがノーマルの発泡ローターの場合です)

外見的な違いは、ローターグリップを正デルタにしている点です。(グリップのアームが

前に来る)この組み換えだけで、ピッチングが少なくなります。正デルタにすると、ミソスリ

が出るという情報が有りますが、まったく心配有りません。このページにあるヘッドの取り

付け方法を実践すれば大丈夫だと思います。

ただし、舵の入りは、逆デルタに比べると、やや大人しくなります。

上記の正デルタと共に最近はダンパー部分も改造しています。この改造は機体の性能

を飛躍的に(大袈裟かな?)アップします。方法は簡単ですから試す価値ありです。

写真をご覧いただければ一目瞭然ですが、Oリングのダンパーに真鍮のリングを入れて

ダンパーを固くしています。リングは4φのヨーロピアンコネクターのメスを使ってます。

これを約2.3mmの厚みに切断して、はめ込むだけです。厚みの方は製作時に調整

してください。後はグリス(セラミックグリスなど)を塗って組み込むだけです。

(接着はしてません)

リジットの様な硬さにはなりませんが、かなりの硬さになります。舵の反応も良くなりヘッド

の軸部分の組み立て精度が良ければ、1300回転位で少しミソスリが出るぐらいです。

飛行性能はホバリングの安定感が増し、上空での運動性も上がります。

更新09.12.12

EPコンセプト3号機のヘッドをZ12メタルヘッドに交換しました。このヘッドは、昔から

温存していた訳ではなく、最近、ある出店のジャンク品コーナーにバラ部品として有った

物を購入しました。購入したものは”センターハブ、ヨーク、ドーム”のみです。(7割引き)

足りない部品は、いままで使っていたプラスチック・シーソーヘッドから外して使いました。

昔売られていた12Zヘッドセットは、ヒラコントロールアーム(スタビライザーコントロール)

も金属製だったと思いますけど、その部品は手に入りませんでしたから、完全なメタル

ヘッドではありません・・・・・。でも、十分でしょうね。これで。。

組み立ては、プラスチックヘッドの工夫をそのまま流用したので、少々工夫が必要でした。

一番の問題点は、上の行にある、工夫したOリングダンパーをメタルヨークに組み込む時で、そのまま組み立てると、はめ込んだ真鍮の

リングが内側に抜けてしまうことです。プラスチックヘッドの場合は、4ミリ幅の長穴が開いていて、その部分が都合よく真鍮のリングを

止めてくれたのですが、ヨークには6φの穴が開いているので、真鍮リングが内側に抜けてしまいます。

そこで、丁度いいワッシャーやシムを探しましたが、ありません。でも、外径の違うシムを2枚重ねて使えば、最高の機能が手に入る事が

分かりました。 使ったシムは、外径7.3mm内径5mmと外径6mm内径4mmです。ブログで外径がOリングと同じと書きましたが、測った

ら、2mm小さかったですね・・・・・。でも大丈夫です。

このやり方なら、スピンドルシャフトが自由に動きますから、ミソスリ対策にもなりますね。ぴったりのワッシャーやシムを入れると、シーソー

運動が阻害されて、リジットになってしまいます。発泡ローターの場合、リジットは危険かもしれないですね。ローターに負担が掛かるので。

そこまでして、ダンパーを硬くする必要があるのか!と言われそうですが、この組み合わせが、私的には最高のフィーリングです。

水平飛行でも、頭を上げませんしね。反応も良いですし、ホバリングの安定も良いです。

ところで、この機体、まったく墜落していません。墜落しそうになった事も無いと思います。ピルエットフリップも、持っていたEPコンセプト

1・2号機より何倍もやっています。さらに、サイドメトロもこの機体で練習して出来るようになりました・・・・・。旧フレームなんですが、剛性

が高くて気に入っています。剛性が高い証拠として?ピルエットフリップをしても、メインローターでテールパイプを叩いた事がありませんね。

それに比べて、1号機と2号機はよく叩きましたね・・・。SRのフレームは剛性が足りません。エレベーターリンケージの剛性も低すぎですね。

写真で目立つのがジャイロだと思いますが、これはアラインのRCE600です。温度ドリフトがありますので、お勧めとはいきませんが、

ピルエットが軽いので気に入っています。シンプルな制御なのが良いのかも知れないですね。多分・・・。

このジャイロ、ブログで有名な方から購入したんですよ。入札した時には分からなかったけどね・・・・。

セッティングですが、綺麗な水平飛行を楽しみたいのであれば、アイドルアップに入れて、前進飛行をしてみます。この時に頭上げが有る

様でしたら、ハイピッチが多すぎます。プロポのデータを調整して、ハイピッチを減らします。ただし余り減らしすぎますと、ループ時の

引き起こしでの上昇力が少なくなりますので、この点を注意して調整してみてください。アイドルアップⅡでこの調整をして、Ⅰではピッチを

多めにすると両立できます。私はそのような調整をしています。