京商EPコンセプトSR-Kを購入?したというのは嘘・・・・知り合いのMさんが購入した物です。

いざ製作開始!したMさんですが、キャノピーを切り抜いた時点で力尽きたようです・・・。

そこで、私に製作依頼が。。

丁度良いから、製作過程をホームページに載せようと言う事で、快諾?製作を開始しました。

まずは印象・・・。昔の豪華な大きい箱に比べれば、シンプルな化粧箱になってますね。

箱の大きさはT-REX500より、ふた周り位大きいです。参考にはならないかな・・・・??

このキットは激安で出回った物ですね。

中身はこんな感じです。既にボディ(説明書にボディと書いてあるので・・)が切り抜いて

あります。少々無残な姿です・・・。キットに1本もネジが入っていないよ!!と?Mさんが

騒いでいましたが、袋に小分けして入ってるし・・・・・。 国産ですぜ・・。入ってない事は無い

と思いますが・・・・。

昔と違って、部品は全て未組み立てですね。昔、私が購入した時は、フレーム周りは組み立て

てありました。私としては、未組み立ての方が絶対良いです!!。

半完成でも、分解してやり直しますからね・・・。

キットにネジは有ったんですが、太目のネジがねじ込んでありますね・・。どのように美しくす

るか?考え中です。

切り口もラインがずれてるし・・・。ステッカーで誤魔化せるかな・・。

組み立ては、説明書にしたがって行いますね。基本的にですが・・・。

まずは、エレベーターレバーの組み立てから。

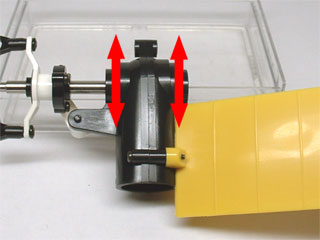

ここでの注意は、平行ピンがEH-96に入りますが、ここはスムーズに入るようにしてください。

私が組み立てた時は、引っ掛かりがあり少々硬かったです。

この部分がスムーズに動かないと、部品(39A)に圧入した平行ピンが回って、段々抜けてくる

事が有ります。(下の写真の部品です。名は分からないので、説明書の品番)

ガタが無くスムーズに動くようにしてください。稼動部分に硬さがあると、全て組んだ時に

全体の動きがしぶくなります。ちりも積もれば何とかですね・・・・。

前のエレベーターリンクも同じようにスムースに平行ピンが入るようにします。平行ピンの抜け

止めは、部品(39A)が受け持ちます。平行ピンの入る穴が小さめに出来ていますので、

圧入します。

ガタが無く作るコツは、部品の触れ合う部分の面をしっかり出すことです。そうすると、シムとか

ワッシャーとかを隙間に入れる必要がなくなります。

スワッシュプレートは、全て仕様変更になってますね・・・・。何ですかこれは?時代遅れぇだな!

と組んでる時は思いましが、精度が良いです。

ガタも少ない感じですね。

部品の剛性は、以前の仕様の方が良いですけどね。

※勿論、これもバラバラですから、1から組み立てますよ。。精度が良いから簡単です・・。

ベアリングは国産です。以前の物は、プラスチックを溶かしてベアリングを止めてましたが

今度のは丈夫になってますね。

上下プレートのガタも国産のベアリングのお陰で少ないようです。

これはこれで、良い物かも知れません・・。ボール部分の精度も良いですよ。ロッドエンドが

ボールエンドリーマーを使わなくてもスムーズに動きます。

この金型を作った方は、良い技術をお持ちですね。

毎度おなじみのミキシングレバーEH10Aです。これがメタルで出来ていたら、EPコンセプト

の評価も良くなったかもしれませんね。

組み立て時の注意は、キャップビスを垂直に、曲がらないように捻じ込む事ですね。

そうしないと、ハイピッチとローピッチでトラッキングが微妙に合いません。

この部分は、シムなどでガタを取った方が良いと思います。

まあ、なんだかんだ言っても、これでピルエットフリップも出来ますしね・・・。

説明書どおりですから、このような組み立て状態になります。

プラスチックのピッチスライダーもバラバラ状態ですから、精度を上げて組上げます。

ピッチスライダーは少々ガタが有った方が回転時の摩擦を軽減出来るでしょうね。

この部分は、プラスチックを侵さないグリスを塗ります。

(ガタ無しで組んだら、溶けた事があります。摩擦で・・・)

マストは機械加工した溝とDカットの鋭角な部分は、1500番位の紙やすりでバリ取り

した方が良いです。鋭過ぎて指を切ります。それと、マスト交換時に、マストが引っかからず

スルット抜けますよ。気持ちよくマスト交換が出来ます。

今のところ、この部分は仮組みです。

EH-98AサブフレームA(SR)ですが、この部品、殆どと言うより全部(今まで見た部品)

反ってます。写真のように・・・・。

このまま組むと、メインギヤとアイドルギヤのバックラッシュが少々浅くなる可能性があり、

アイドルギヤの16T部分がクラッシュしやすくなります。(説明書はギアではなく”ギヤ”となっています)

パワーが有るモーターを使う場合は気を付けた方が良いですね。まあ、ハイパワー過ぎると

ギヤは壊れますけどね・・・。

対処方法は、お湯で煮て、熱いうちに逆に反らして修正します。簡単ですよ。

※火傷しないようにしてください。

プーリー部分も変更されました。この方が良いです。

昔の物は、エポキシ接着剤でプーリーとアルミの部品を接着していましたが、これは必要

ないですね。

EH-98AサブフレームAの修正も完了です。EH132メインフレームは材質が変更されています。

やわらかくなってました・・・・。カッターでバリ取りした時に、ガラス繊維配合プラスチック的な

手応えが有りましたが。。格下げのような感じです。

旧フレームは、カーボン配合で通電しましたが、これは通電しませんね。ノイズの面でいかも

しれませんが、ただでさえSRのフレームは旧フレームに比べて剛性が低いです。

ブラシレスモーター時代に、剛性は必要だと思いますけどね。。

少しでも丈夫に組上げる為に、フレームの合わせ目のバリは綺麗にとって、面と面をピッタリ

あわせるように組上げましょう。剛性が増します。

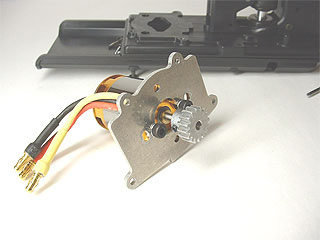

一時停止・・。ここで止まったのは、Mさんから預かったブラシレスモーターに少々問題が・・・。

まず、KV値が分からない。それと、モーターに開いているネジ穴の間隔が狭すぎる。

つまり、モーターマウントに開いている540ブラシモーターのマウント穴より狭すぎて、マウント

に穴を開けれない。 どうしようかな?・・・。

※機体のマウントは、従来のアルミマウントを使います。今の機体はアルミマウントを廃止して

いますが、サブフレームに穴は開いていますから、取り付けられます。(穴は貫通してません)

※因みに、T-REX450が飛ぶモーターなら、EPコンセプトに取り付けても飛びます。保障は出来

ませんけど・・・。

ましたが、一応取り付ける事にしました。

このモーターは、マウント取り付け用のネジ穴がすべて同じ間隔で開いてるんです。普通は幅

が広いのと狭いのが開いてますよね?ネジも3Mと2.6Mですよね。でもこれは全部3Mで狭い方

の穴間隔。。一般的な400クラスのモーター基準じゃないようです。マウント幅。。

なので、何時もは多少の余裕があるアルミマウントの穴あけ作業ですが、凄くギリギリ・・・・。

強度的には問題ないですけどね・・。

※400クラスのマウント寸法はこちらを参考にしてください。ここをクリック

バックラッシュが合いました。偶然だと思いますけど・・・・・。

モーターが小さいと思うかもしれませんが、このサイズでも、EPコンセプトは飛びます。

AさんのEPコンセプト1号機もこのサイズのモーターを使っています。(コスモテックCTC2836 Heli )

その機体で、私が宙返りしましたし。。ノーマルモードで・・・・。

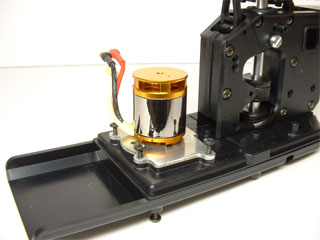

アルミモーターマウントを使ったのは、剛性&放熱性という感じです。新しい金型で作られた

EH98AサブフレームAは、モーターマウントも一体型ですが、写真のように従来のアルミ

マウントも取り付けられます。取り付け穴は途中まで開いています。貫通はしてません。

ガタがあります。0.6mm.位かな?因みに軸部分はプラスチックのカラーが入っています。

ベアリングは入っていません。オプションでは用意されていますが・・。

このヘッド、メインローターグリップ以外はベアリングは使われていません。

でも、作動はスムーズですよ。少々ガタが有りますが、メーカーがこれで良い言うんだから

問題ないです。気になる場合は、シムを入れて微調整してください。ヒラコントロールレバーの

軸には0.6mmの横ガタが有りましたから、シムを入れて調整しました。

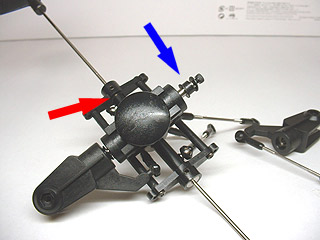

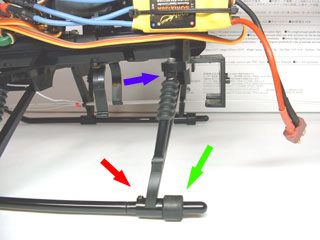

青の矢印部分の部品が変更されてます。アルミからプラスチックに・・・。少々長くなってます。

0.3mm.位かな・・。少しダンパーOリングを押し潰してる感じがします。シーソー運動が硬い感じ

EH-20Aロッドエンド新型になってますね。これをハメて動きがシブイ部分は、ローターグリップと

シーソー部分のリンケージボール(金属製)、後は、ヒラコントロールレバーのプラスチック成型

ボール部分です。このレバーのボールが一番キツイです。スルスルになるように微調整してく

ださい。

スワッシュのボールはピッタリで、ミキシングレバーは多少ユルイ感じです。

スタビバーの色が銀ですが、Mさんのお宅が湿気が多いようで、標準のすぐ錆びるスタビバー

だと見てくれ最悪なので、ヒロボー・レプトンのスタビライザーバーを標準と同じ長さに切って使

います。ステンレス製ですから錆びません。

はきついです。入りません・・・・。そこで、ドライヤーで暖めてみたら、すんなり入りました。

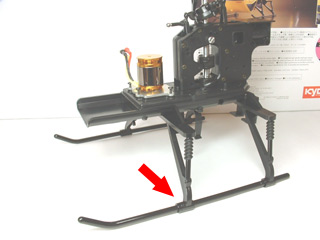

このスキッド、後ろのブレースはフリー状態で、スキッドパイプが自由に動きます。止まってい

るのは前の矢印の部分だけです。サスペンション効果でも狙っているんでしょうかね?

私も以前、このスキッドを使っていましたが、後ろの剛性が無く、後ろのブレースとパイプを

ビスで止めました。これもそうするかも知れません。このスキッド、企画したのは冬ですか?

夏場は緩過ぎです・・・・・。

フレームの中のギヤ関係は仮組みです。マストの固定は、7mmストッパーとワンウェイシャフト

で固定しますが、その時の止め位置はヒラコントロールロッドの長さで決めますので、後ほど。

プラスチックに亀裂が入る事がありました。私の使っていた物は全滅でしたよ。

仕方ないから、双葉のサーボホーンで自作して大満足していました。

今回の物は耐久性がありそうですね。

矢印の部分のビスは部品から出る部分は削っておいた方が良いです。こうすると、フレームに

当たらず、ピッチストロークも多く出来ます。

ちなみの、この部品、サーボマウントセットの中に入っています。これだけ欲しくてもサーボ

マウントも買わないといけません。840円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

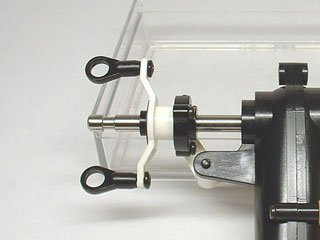

が渋くなります。コツとしては、全てのネジを仮止めして写真のように左右のギヤボックスを

互い違いにスライドさせて、シャフトの回転やシャフトの横スライドがスムーズになる位置を

確認します。

位置が決まったらネジを締め、左右のギヤボックスに横断する傷を印として入れて置くと次に

組み立てた時に目安となります。

このように組み立てると、テールの回転がスムーズになります。シャフトには横にガタが有ります

ので、シムを入れて調整をした方がいいでしょう。しなくても飛びますけどね・・・。

確りしているので、ガタが昔のものと比べて少ないです。昔のピッチリングは全てガタガタと

いう感じでしたけど、これは十分な強度がありそうです。

アウトプットシャフトに差し込んだ時の動きが凄く良いです。スルスル動きます。昔の物は

硬くて修正が必要でした。

ロッドエンドを止めるネジは全部締めてから、半回転戻すと、テールグリップを付けた時に

フルストロークしても動きがスムーズですよ。少々ガタは出ますが・・。

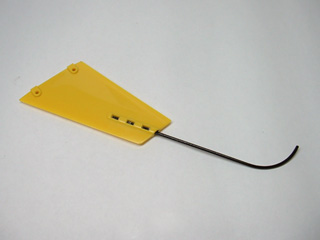

テールのフィンは角が鋭角なので、手が当たると怪我をしそうですから、紙ヤスリで丸めて

置いた方がいいと思います。

なぜかというと、私も1つ購入してテストしたことが有りますが、シングルベアリングが入る

テールグリップの穴が大きめで、ベアリングとの隙間があり、その為テールグリップはガタガタ

その状態で飛行して、ラダーを振って止めると、おつりでハンチングが止まりません・・・。

使えないのでお蔵入りしてました。ダブルベアリングでないと使えないのかな?とも思いました。

Mさんの2号機を預かって調整し時もこのグリップが付いていましたが、やはりガタガタ。しかた

無いので、ベアリングとグリップの隙間に瞬間接着剤を流してガタを取り飛行できましたが・・。

しかし、今回のグリップは改善されてますね!。

分かります。凄く硬いです。硬くてすんなり入りません。

これは素晴らしいです!!。硬くて何が素晴らしいのか?ヘリを長くやってると、この部分が

緩いとろくな事が無いという事が分かってきます。メインローターグリップもユルユルだとろくな

事が有りません!。残念ながら、本機のメインローターグリップはユルユルですが・・・。

ベアリングの入りが硬いので、叩き入れたくなると思うでしょうが、それはいけません。

ベアリングが駄目になります。叩き入れなくても、写真のように、長めのビスとナット、それと

ワッシャーがあれば簡単に挿入できます。ゆっくりネジを締めていけば、スルット入ります。

としてベアリングに塗布したオイルスプレー(タミヤ 潤滑オイルスプレー)がボール部分に

付き、動きが渋くなったと思いましたが、それは原因の一部でした。

大本の原因は、上下ディスクを取り付ける2X8mmのTPナベビスを捻じ込む時に、その周り

のプラスチックを押し広げて(膨れさせて)ボールが乗る台の部分を変形させてしまう事です。

この部分が円でなく楕円になってます。。僅かな変形ですが、油が付くと更に動きが渋くなりま

ます。対処策としては、この部分を2mmのドリルで数ミリの深さだけ穴を広げて置く事が必要

です。貫通させると、ネジが効かなくなりますから注意が必要ですね。 少々難しい加工だと

思いますが・・・。 あと、この部分は油が付かない方が良いですね。

の為に、塗装しました。スプレー塗料を器に取り、刷毛で塗っただけですけど・・・。一応柔軟

性を考えて塩ビ塗料を使いました。RCカーのボディー用です。

ヘリが錆びると、がっかりしますからね・・・。

悪い部分も受け継いでいます。矢印のベアリングが入る部分ですが、一回り大きいです。

ベアリングが遊びますね・・・・。僅かな隙間ですが、マストをブレさせます。振動面でも良くない

ですし、ギヤのかみ合わせにも良くありません。

対処策としては、接着剤で接着するのが良いでしょうね。ただし、瞬間接着剤は、この素材を

侵しますので良くありません。このプラスチックが割れやすくなります。

(接着剤のメーカーにもよりますが)

残るは、エポキシかスーパーXでしょうね。今回はスーパーXで接着しました。

因みに私の機体は、旧型のサブフレームを使っています。こちらはベアリングが遊びません・・。

か?スタビライザーブレードの水平だしがなかなか決まらない事ありませんか?ヘッドを180度

回しながらスタビブレードの水平を確認すると、全然合わないとか・・・・。

その原因は組み立て方です。まず、写真の機体のロッドの長さは全てメーカー指定です。

ここで一番重要なのは、ヒラ・コントロールロッドです。このロッドの長さを基準にマストの7ミリ

ストッパーのネジを締めます。ロッドがスワッシュを引っ張らず、押さない位置がニュートラル

で、その位置をキープするように、マストストッパーをベアリングに当たるように固定します。

マストの上下ガタは、メインギヤのワンウェイ・シャフトのネジで調整して固定します。この方法

は、新品のマストの方が良いです。イモネジを締めると、マストに溝が出来ますので、その後

の微調整がしにくくなります。やる場合は、マストのDカット部分のネジ溝をヤスリで削ります。

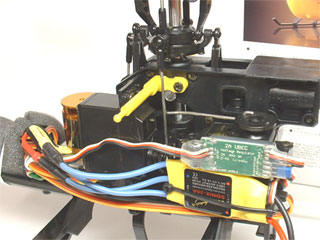

エレベーター、エルロン、ピッチに”TowerPro SG5010サーボ”

ラダーには ”HENGE MD922ミニデジタルサーボ”

アンプは ”sonix 30A” 、受信機は ”HENGE 8CHシンセサイザー受信機RP82L”

です。sonix 30AにはUBECが接続済みになっています。このBECは信頼性がありますね。

これらは全てMさんが持ってきたものです。サーボは国産の方がニュートラル付近の制御が良

いのですが、このサーボ達はどうでしょうかね。飛ばすのが楽しみです。

リンケージは説明書どおりです。サーボも双葉3001と同じ寸法なので、無改造で付きました。

ピッチサーボのホーンは暫定です。ピッチのリンケージは少々曲げています。

標準サーボ用のマウントを改造すると大きな土台を作らないといけなかったので、昔のミニサー

ボ用マウントを使いました。

大きな平たい素材が無かったので、そうしただけです・・・・。有れば標準サーボマウントに合う

物を作りました。。

ジャイロは、現場で渡してもらうので、取り付けていません。

1.6mmのカーボンロッドを使い作りました。テールピッチレバー部分はロッドエンドを使います。

サーボ側は、標準のテールリンケージガイドの穴を広げてカーボンロッドが通るようにします。

尾翼の取り付け時にネジの頭が機体左側に来るようにしてください。カーボンロッドと干渉しま

すので・・・・。ノイズが心配です。

プラスチックのリンケージガイドは、ネジを締めてもテールブームに固定できません。ユルユル

ですから、テールブームにビニールテープを細く切ったものを一周巻くと丁度いい滑り止めに

なります。

リンケージガイドの位置を色々変えて、ロッドがスムーズにスルスル通るところを探し、テール

のピッチコントロールがスルスル動くように調整してください。蟻でも動かせるぐらいスムーズに

ね。。。

Mさんが気楽にお切りになったカットラインを整えるのに時間がかかりましたが、何とか完成

です。案外ステッカーを貼る作業がメンドクサイですね。某国のヘリは楽で良いです。プロの

テクニックで色塗り完成ですからね。

最近はこのタイプの素材を切っていると、惨めな感じがします・・・・。

コストを考えるのは仕方ないですが、ほかの素材を考えた方がいいのではないでしょうか?

静電気で、埃をよせつけるのもよろしくないですよ・・・・。

している勢いを見ると問題ないようです。モーターに少々振動がありますが、それ以外に大き

な振動が・・・・・。

原因はこれ。もうお馴染みですが、新品なのに曲がっているマストの影響です。今回の物は

相当曲がりが激しいですね。

仮組みの時に、手で勢いよくローターヘッドを回転させたとき、ヘッドの頭に付いているドーム

の軸がズレていたので、もしかしたらマストが!と思いましたが・・・。ヘッドを外してチェックした

ら曲がってますね。これぐらい曲がっているとチョット回せば目で見ても分かります。

で直す方が手っ取り早くていいと思っています。なので、今回もメーカー様に何も言わず、自分

で直しました。(メーカー様、品質管理、頑張って下さぁ〜〜〜〜い)

組み立てた機体が振動している場合は、マストをチェックしてください。一度ローターを回したら

メーカーで交換してくれないと思いますけどね・・。

チェックは、ヘッドを外して機体を横に置き、適度に固定してモーターを回し、油性マジックの細

ペンをそっとマストに当てると、曲がっている方向に線が付きます。それを目安に直します。

※写真は修正後です。一番上の線が最初の物で、下の一本線が修正後の状態です。30分ぐらいで修正できまし

た。カナカナ硬いんですよ、このマスト・・・。

を調整しました。※モーターで回す前にバランス調整は完了しています。

ヘッドをマストに取り付ける時は、アルミテープを細く切って、マストに貼りセンター出しをして

います。詳しくはホームページの(改)ページをご覧ください。ここにガタが有ると、飛行毎に

トラッキングがズレます。何度あわせても、トラッキングが合わない方はここに問題があります。

ヘッドやリンケージは説明書どおりの組み立てです。墜落してMさんが自己修理した時に説明書

とまったく違うと訳が分からなくなりますからね。。3Dをしなければ、基本は説明書通りです。

小さい工夫は、下の方の小ネタをご覧ください。

幅が違います。このままバランスを取ると、幅が長いほうが圧倒的に重いので、幅の狭い方に

合わせてカッターナイフで切っちゃいます・・・・。

切って大丈夫?と思われるかもしれませんが、大丈夫です。もっと大胆に先端方向に向かって

細くなるローターをテストした事がありますが、十分飛びました。

色々テストしてるんですよ・・・・・。

形を整えたら、バランスもだいたい合っていました。ローターの周りのバリは取らずに置いとき

ます。強度の面からも残しておいたほうが良いです。このローターを見てると、鯛焼きを食べた

くなります?。

で、適当な太さの物を挟んで、ドライヤーで暖めて放置してる所です。今の時期は寒いので、物

を挟む前に、少々ドライヤーで暖めた方がいいです。

こうすると、テールグリップの幅が広がり、テールローターが自由にドラッキングします。

まねする場合は、やけどに注意してください。

やらなくても飛ぶとは思いますが・・・・。テールに振動が有る場合は試す価値ありです。

便利です。発泡ローターは、機体に取り付けたままにして置くと良くありません。

飛ばした後は外しておきましょう。

ご覧のように、ローター周りの”のりしろ”はそのまま残して置きます。昔は取り除いたのですが

最近のローターは、中の金属芯が発泡部分と接着されてないのと、接着されているのが混ざ

って販売されてますので、安全の為残しておいた方がいいですね。

私は自己責任で取り除くこともあります。効率が良くなるので・・・・。

赤の矢印 ⇒ ビスで止めています。ノーマルは自由に動きます。

緑の矢印 ⇒ 適当なゴムがありましたので付けときました。少し機体がヒップアップします。

青の矢印 ⇒ ここもフリーで動きますが、3mm位かさ上げして、上からビスで固定してます。

機体がヒップアップする感じです。

ノーマルは、この部分にサス効果を出していますが、Mさんはホバリングが出来るので、止めて

も大丈夫だと思います。このサス効果があると、機体が後ろ下がりになり、見るからに不安定

な感じがします。離陸すると自分に向かってくる感じが初心者に不安を与えますよ。

ボディーマウントですが、普通に付けると左上のように、ボディーからイヤラシイ淫靡な形の

アレがモッコリ飛び出します。元気でよろしいのですが、安っぽい印象があります。

そこで、左下の様に高級シリコン?パイプを適度な長さに切り差し込めば、右下の様に丁度

良い、美しい、品の有る、高級感!!を感じさせる印象になると思いますが?どうでしょうか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・。

問題は有りませんが、もともとニッカドを止める形をしていますので、隙間になる部分を何か

で埋めて置くといいと思います。

私は、3Mのすき間テープが有りましたので、適宜に切って貼っておきました。ゴムのスポンジ

見たいな材質ですから、滑り止めにもなります。

ピッチ設定は、+11〜+7〜-3 位です。 このヘリはリンケージに多くのガタが有るので、飛ば

しながら合わせて行く感じでしょうかね。

ら、テスト浮きをしています。モーターも十分なパワーがあるようです。

トラッキングもロッドエンドを180度回しただけでピッタリ合いました。発泡ローターでは珍しい

です。組み立てが上手くいったのかもしれません。振動も感じられませんでした。

飛ばすのが楽しみですね。今はジャイロが付いていませんが、飛行場でGY240を取り付ける

予定です。

テスト飛行も、このページでレポします。

誤字脱字は気が付いたら直します。。